Cos’è e come si forma il vento

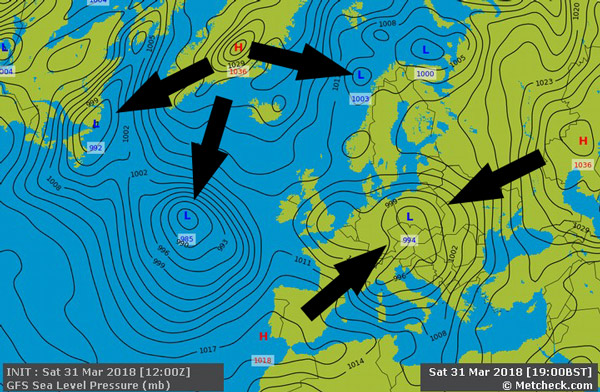

Il vento è uno spostamento di masse d’aria su larga scala dovuto a differenze di pressione nelle varie aree terrestri. Le correnti d’aria si muovono da zone ad alta pressione (anticicloni) a zone di bassa pressione (cicloni). Nelle carte meteo si trovano i simboli H o A (High – Alta pressione) e L o B (Low – Bassa pressione) per indicare queste aree.

Il gradiente (la differenza) di pressione tra una zona A e B è facilmente intuibile guardando le linee isobare, cioè le linee che uniscono punti ad uguale pressione: più queste linee sono vicine tra loro, più la “discesa” da alta a bassa pressione è ripida e più violenti saranno i venti. È come guardare una carta che rappresenta montagne e valli: se una palla rotola dalla cima di una montagna verso valle, sarà tanto più veloce quanto più ripida è la discesa.

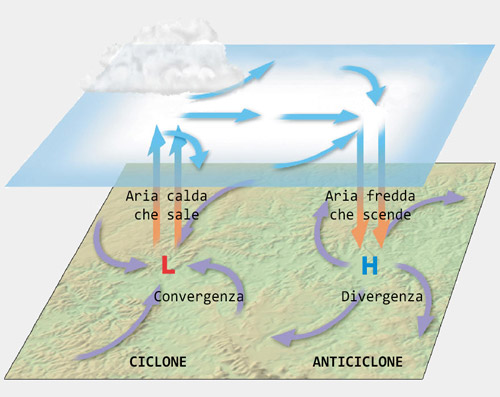

Le differenze di pressione tra zone limitrofe sono dovute essenzialmente ai moti convettivi dell’aria all’interno dell’atmosfera in seguito al riscaldamento e al raffreddamento delle masse d’aria.

L’aria calda è più leggera di quella fredda e tende a salire. In questo moto, porta con sé molecole d’acqua che, una volta in quota, condensano e creano le formazioni nuvolose. A differenza dell’aria calda, quella fredda è più pesante e, scendendo verso terra, “preme” e provoca l’aumento locale di pressione atmosferica.

Il moto appena descritto è quello della convezione naturale, da tenere distinto dalla convezione forzata, dovuto a un ostacolo: infatti, nel caso in cui la massa d’aria si trovi di fronte una catena montuosa, per superarla è “forzata” a salire in quota e si parla di “stau”; quando la massa d’aria discende la catena montuosa dall’altro lato, si parla di “fohn”.

Cicloni e anticicloni nell’emisfero boreale e australe

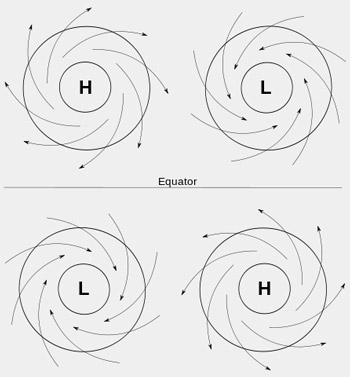

Come abbiamo già detto, le zone di alta e bassa pressione si chiamano rispettivamente anticicloni e cicloni. Il moto dell’aria in queste zone è diverso in base che ci si trovi nell’emisfero boreale o australe: il motivo di tutto ciò è da ricondurre alla rotazione terrestre e alla forza di Coriolis. Senza entrare troppo nel merito, possiamo dire che la forza di Coriolis è responsabile di una deviazione verso destra del moto delle masse d’aria nell’emisfero boreale e di una deviazione verso sinistra nell’emisfero australe.

Ciclone nell’emisfero boreale

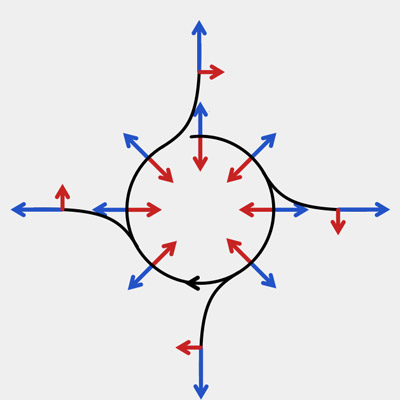

(in blu il gradiente di pressione e in rosso la forza di Coriolis)

Anticiclone nell’emisfero boreale

(in blu il gradiente di pressione e in rosso la forza di Coriolis)

In sostanza, quindi, possiamo dire che nell’emisfero boreale i cicloni ruotano in senso antiorario e gli anticicloni in senso orario mentre nell’altro emisfero succede esattamente l’opposto.

L’effetto più evidente di questi moti rotatori è che la direzione del vento si pone quasi parallela alle isobare. Tant’è vero che, secondo la legge di Buys Ballot, se siamo nell’emisfero boreale e ci mettiamo di fronte al vento, alla nostra sinistra avremo un’area di alta pressione e alla nostra destra una di bassa pressione.

Misurare il vento

La misurazione del vento consta di due elementi: direzione e velocità. Per ricavare la direzione, si possono usare delle semplici banderuole che si dispongono in linea con esso. Per misurare la velocità, invece, ci sono diversi strumenti ma i più diffusi sono sicuramente gli anemometri a coppe rotanti.

Tradizionalmente per indicare il livello di intensità del vento si utilizza la scala Beaufort: si tratta di una scala prettamente empirica basata sull’effetto che il vento ha sul mare.

| Grado | Nome | Velocità [km/h] | Velocità [kts] | Condizioni del mare |

|---|---|---|---|---|

| 0 | Calma | 0 | 0 | Mare 0 Piatto |

| 1 | Bava di vento | 1 – 6 | 1 – 3 | Mare 1 Leggere increspature |

| 2 | Brezza leggera | 7 – 11 | 4 – 6 | Mare 2 Onde corte e brevi che non rompono |

| 3 | Brezza tesa | 12 – 19 | 7 – 10 | Mare 2 Onde che iniziano a rompere |

| 4 | Vento moderato | 20 – 29 | 11 – 16 | Mare 3 Onde ben definite e più lunghe, da 1 a 1.5 m |

| 5 | Vento teso | 30 – 39 | 17 – 21 | Mare 4 Onde da 2 a 2.5 metri, le creste spumeggiano |

| 6 | Vento fresco | 40 – 50 | 22 – 27 | Mare 5 Onde da 3 a 4 metri con le creste imbiancate di spuma |

| 7 | Vento forte | 51 – 62 | 28 – 33 | Mare 6 Onde da 4 a 5.5 metri |

| 8 | Burrasca | 63 – 75 | 34 – 40 | Mare 7 Onde da 5.5 a 7.5 metri. Le creste si rompono con molti spruzzi. |

| 9 | Burrasca forte | 76 – 87 | 41 – 47 | Mare 8 Onde da 7 a 10 metri. Le creste iniziano ad arrotolarsi e si formano lunghe strisce di schiuma. |

| 10 | Tempesta | 88 – 102 | 48 – 55 | Mare 9 Onde da 9 a 12.5 metri. Il mare è bianco di schiuma. |

| 11 | Tempesta violenta | 103 – 117 | 56 – 63 | Mare 10 Onde da 11.5 a 16 m. Visibilità ridotta a causa dell’acqua nebulizzata dalla forza del vento. |

| 12 | Uragano | Oltre 117 | Oltre 64 | Mare 10 Onde altissime e mare completamente bianco |

Venti costanti, periodici e locali

Possiamo classificare i venti in diverse tipologie in base alla loro “durata” e alla zona su cui insistono.

Tra i venti costanti più importanti vi sono sicuramente gli alisei: sono venti regolari sia in intensità che in direzione che spirano nella fascia intertropicale da est a ovest e nel passato hanno rappresentato il “motore” delle navigazioni a vela oceaniche, tra cui anche i viaggi di Cristoforo Colombo verso il Nuovo Mondo.

I venti periodici invertono periodicamente il loro senso ma i loro periodi possono essere molto diversi: si può andare dai periodi stagionali tipici dei monsoni fino ai periodi giornalieri delle brezze (brezza di mare e brezza di terra): nella brezza di mare il riscaldamento più veloce della terra rispetto al mare di giorno porta l’aria al di sopra di essa a salire e a “risucchiare” altra aria dal mare; al contrario, nella brezza di terra, il mare rilascia calore durante le ore notturne e il movimento dell’aria si inverte.

Infine si parla di venti locali quando insistono su aree limitate, anche di grandi dimensioni. La Rosa dei Venti, ad esempio, classifica le direzioni dei venti relative al Mar Mediterraneo ma ogni area può avere dei venti locali più o meno periodici in base alla conformazione orografica.

Direzioni dei venti del Mediterraneo: la Rosa dei Venti

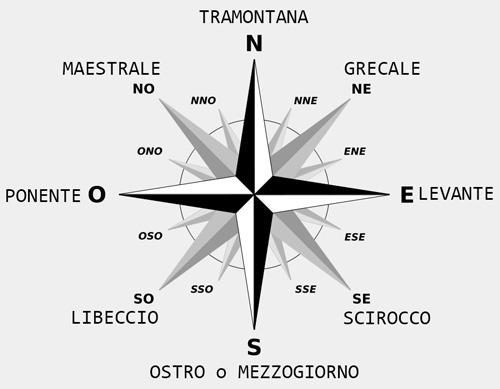

La rosa dei venti è divisa in quattro quadranti che porta alla determinazione dei punti cardinali Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (O o W). A sua volta, i quadranti sono divisi in due venti ciascuno che portano ad avere altri quattro punti intermedi: Nord-Est (NE), Sud-Est (SE), Sud-Ovest (SO o SW) e Nord-Ovest (NO o NW).

Ogni direzione ha un vento associato e il nome di ogni vento era dato dalla zona di origine. Ricordate sempre che “il vento viene e la corrente va”.

Nelle prime rappresentazioni cartografiche la rosa dei venti era piazzata al centro del Mar Jonio o sull’isola di Creta. Guardando la mappa seguente, capiremo insieme i nomi dei venti.

- TRAMONTANA da Nord (0°): attraversa le Alpi Dinariche

- GRECALE da Nord-Est (45°): viene dalla Grecia

- LEVANTE da Est (90°)

- SCIROCCO da Sud-Est (135°): viene dalla Siria

- OSTRO o MEZZOGIORNO da Sud (180°)

- LIBECCIO da Sud-Ovest (225°): viene dalla Libia

- PONENTE da Ovest (270°)

- MAESTRALE da Nord-Ovest (335°): viene da Roma Magistra